アナログ・デバイセズ社のアクティブ・ラーニング・モジュール

ADALM2000とADALP2000を使いこなしてみよう

2018年にアナログ・デバイセズ社からリリースされたアクティブ・ラーニング・モジュール「ADALM2000」その歴史は、2016年に発売された「ADALM1000」の後継機種としてリリースされたものの、大幅に機能アップし、より実用に耐えうるハンディ計測機への進化を遂げました。その完成度は、もはや別次元の製品仕上りと言えます。

チップワンストップでは、ADALM2000およびパーツキットADALP2000の即日出荷可能な在庫をご用意し、多くのお客様にお届けしています。

そこで、今回特別にADALM2000にフォーカスした技術情報をお伝えしようと思います。記事の最後には、気になるアレと比較した内容も掲載していますので、お楽しみに。

それでは、早速ADALM2000の機能おさらいをしてみます。知っている方も、初めての方にも便利に使っていただけるADALM2000の機能をまとめてご紹介します。

ADALM2000の主なスペック

ADALM2000のスペックをアナログ・デバイセズ社から引用してみました。

- 2ch USB デジタル・オシロスコープ(12bit ADC 100MSPS)

- 2ch 任意ファンクション・ジェネレータ(12bit ADC 100MS/s)

- 16ch・デジタル・ロジック・アナライザ(3.3V CMOS, 1.8Vor5V tolerant, 100MS/s)

- 16ch・パターン・ジェネレータ(3.3V CMOS, 100MS/s)

- 16 チャンネル仮想デジタル I/O

- 複数の計測器をリンクできる 入出力デジタル・トリガ信号(3.3 V CMOS)

- シングル・チャンネル電圧計(AC、DC、±25V)

- ネットワーク・アナライザ:回路のボーデ、ナイキスト、ニコルス伝達線図。範囲:1Hz ~ 25MHz

- スペクトル・アナライザ:電力スペクトルおよびスペクトル測定(ノイズ・フロア、SFDR、SNR、THD など)

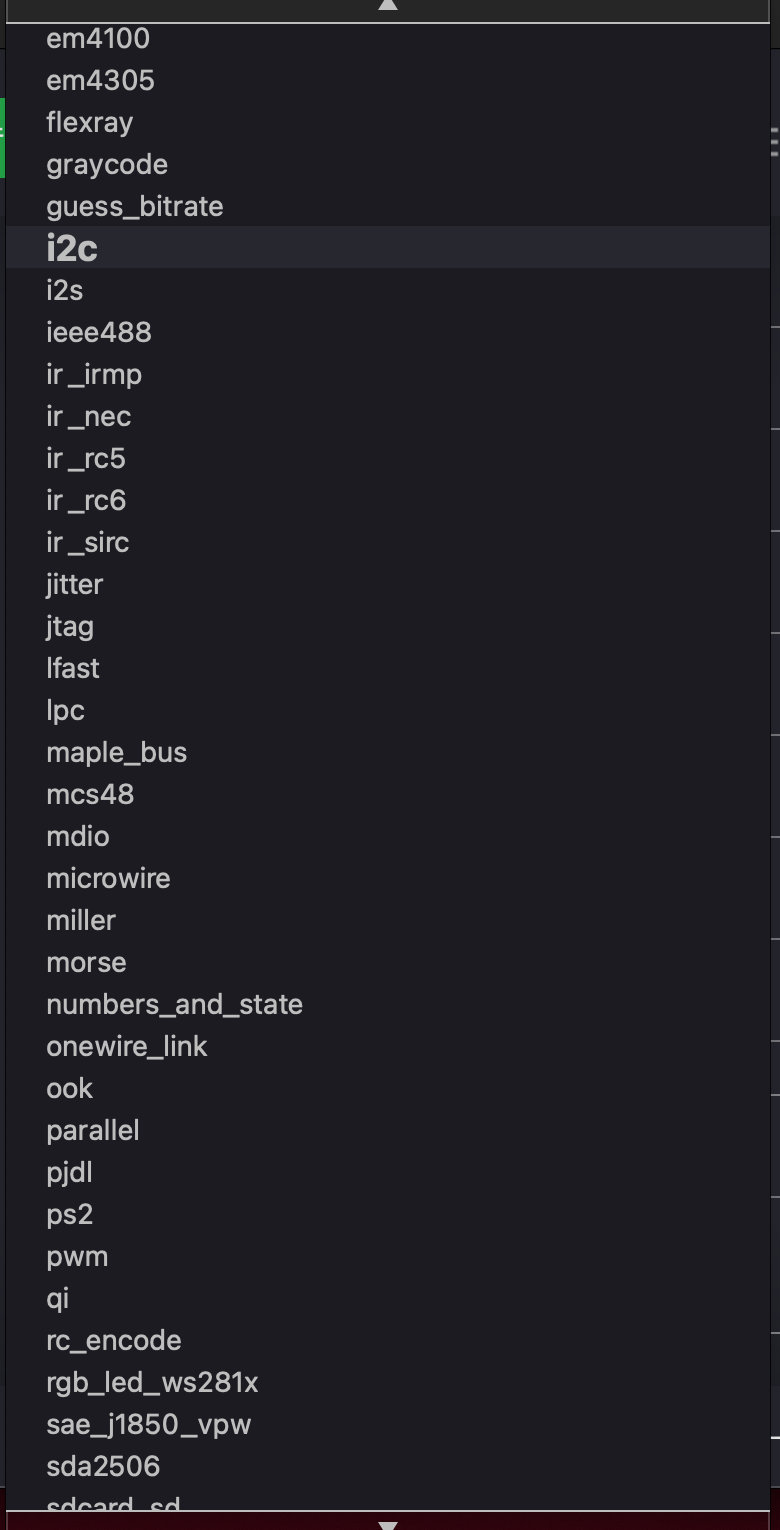

- デジタル・バス・アナライザ(SPI、I²C、UART、パラレル等)

- 2 つのプログラマブル電源(0~+5V、0~-5V)

手のひらサイズで、これだけの高機能。1人1台が当たり前の時代になっています。持っていない方は、こちらからお求めいただけます。

ここからは、機能について、一つ一つご紹介していきます。

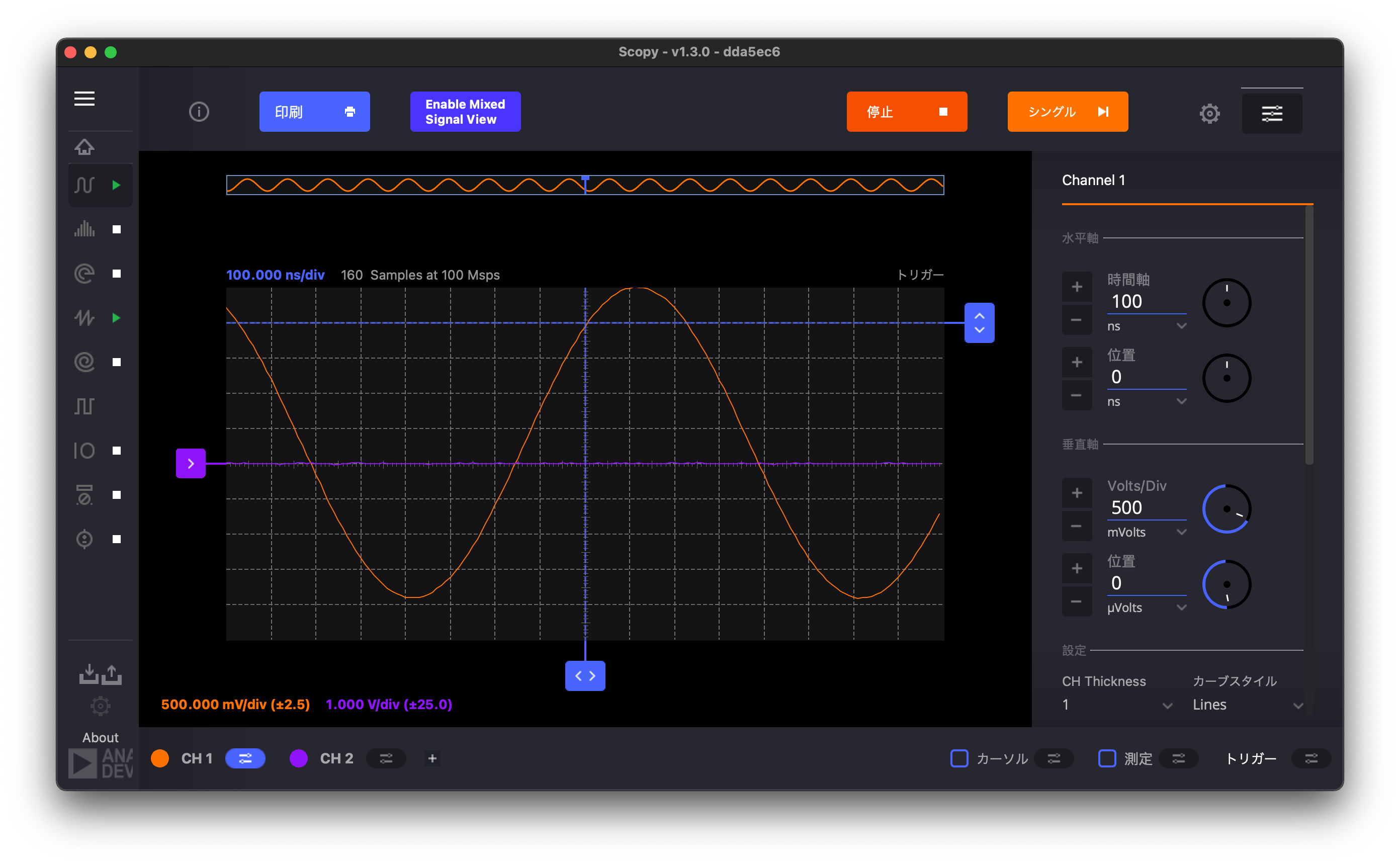

オシロスコープ機能

ADALM2000のオシロスコープ機能は、2chのオシロスコープです。一般的なオシロスコープ同様、トリガ設定はもちろん、水平および垂直のカーソル2本ずつ用意されており、電圧や時間軸の差分も分かります。あえて、ここでは触れません。

当たり前のオシロスコープ機能ですが、ここで押さえておきたいポイントは、グローバルメニューに隠されている、「FFT」「X-Y」「ヒストグラム」です。

FFTメニュー

FFTメニューは、今取得している周波数成分を表示してくれる機能です。特に高調波を含んでいる信号を観測するときには、目的以外の周波数のピークが潜んでいないか確認するときに役に立ちます。

後述するスペクトラムアナライザ機能と同じような働きをするのですが、波形を計測しながら周波数成分を確認できるのは、とても便利です。

X-Yメニュー

こちらは、信号品質をX-Y軸として捉え、どの程度安定しているかを知ることができます。カーブトレーサーという機能と同じです。つまり、X-Y軸で、1点だけになっている場合は、ブレがない信号と言えます。直流は基本的には動かない信号なので、1点になりますが、交流波形は時間と共に電圧も変化するため、1点になることはありません。そういった波形の変化がある場合に、X-Y軸上にカーブを描いてその変化量を知ることができます。そのため、カーブトレーサーと言われています。

ヒストグラムメニュー

こちらも信号の安定度や平均を見る場合に役に立ちます。波形を観測し、カーソルを合わせて、大体このくらいだろうって合わせることはありませんか?結構あると思うのですが、ヒストグラム機能を使うと、より確度の高い情報として捉えることができます。

パーセンテージが大きいものが、その地点を通っていると読み取れます。カーソルを合わせているときよりも、一番信号が通っているところの線が太く長く描画される仕組みです。幅が太いと、その分ジッターがあるという理解でいいと思います。

高速信号の世界では、ジッター計測やノイズフロア計測にも用います。

また、「測定」メニューをONにすると、Peak値、周波数などが自動的に計測されますし、カーソルを利用することで区間電圧や時間の計測もできます。

ADALM2000とScopyを使うことで、高価なオシロスコープにしか搭載されていない機能がかなり搭載されています。実際のオシロスコープを触る機会があればあるほど、ADALM2000とScopyの組み合わせが如何に神であるかが、実感していただけます。

ただ波形をモニターするだけではもったいない!ぜひ、今回ご紹介した機能を使い、実際に触れてもらえればと思います。

参考までに、安価なオシロスコープでは今回紹介したような機能が搭載されていないものもありますし、搭載されていたとしても階層が深いメニューに押し込まれ、使われないことも見受けられます。

ADALM2000を入手して、ぜひ試してみてください。

スペクトラムアナライザ機能

スペクトラムアナライザは、特定の範囲内に存在する周波数が、どの程の大きさの信号なのかを計測する機能です。オシロスコープ機能のFFTで紹介したよりももっと詳細な設定が可能です。

スペクトラムアナライザは、Windowという特定範囲を指定するのですが、そのWindowの種類がいくつも用意されています。また、低い周波数から高い周波数までどの程度の時間で計測できるかが性能を決める条件になります。オシロスコープとの違いは、オシロスコープは時間軸と電圧軸ですが、スペクトラムアナライザは、周波数軸と電力軸になります。主にノイズ解析や、無線などの信号を確認するときに使用します。

ADALM2000とScopyでは、0-50MHzまでの周波数を計測することができます。あまり高くはないなぁと思うかもしれませんが、明らかに無線信号と言われるもの以外では、50MHzあれば計測できるものは多いです。一般的な回路で発生するノイズ源は、幅広いものではありますが、1MHz以内のものはかなりあります。

例えば、電源アダプターなど計測してみてはいかがでしょうか?

発見があると思いますよw

ネットワークアナライザ機能

ネットワークアナライザ機能を使うと、回路特性の計測が可能です。

回路特性といっても、すごく難しいわけではありません。周波数が高くなると、どうしても交流信号の大きさ(「ゲイン」と呼んでいます)は小さくなっていく傾向があります。それが、どの程度小さくなっていくのか、どこまでならその信号を一定レベルで保てるのか?が分かります。(そこが設計の腕の見せ所ではありますが)

また、信号のゲインとともに変化をするのが、位相です。位相と聞くと、ちょっと難しいかなと思いますが、ゲインが小さくなるということは、その信号が通りにくくなっているという言い方に変えられます。つまり、抵抗成分があるということです。交流信号で、抵抗がるということは、コンデンサ(位相が90°進む)やインダクタ(位相90°遅れる)による合成抵抗成分が増加しているといえます。そうすると、位相というものが、コンデンサやインダクタの容量などにより、90°変化する位相の組み合わせ(通常はベクトルを用いて計算する)で、位相そのものが変化していきます。(詳細は、ここでは省略します)

そういった理解も、ネットワークアナライザ機能を使うことで体得できるようになります。LTspiceなどのシミュレーションと合わせて考えれば、より便利な機能と言えます。

参考までに、「FRA(Frequency Response Analyzer)」と呼ばれる高機能な専用測定器があります。通常は、それを使うことが一般的ですが、ADALM2000とScopyを使うことで、同じような機能が使えます。凄いと思いませんか?

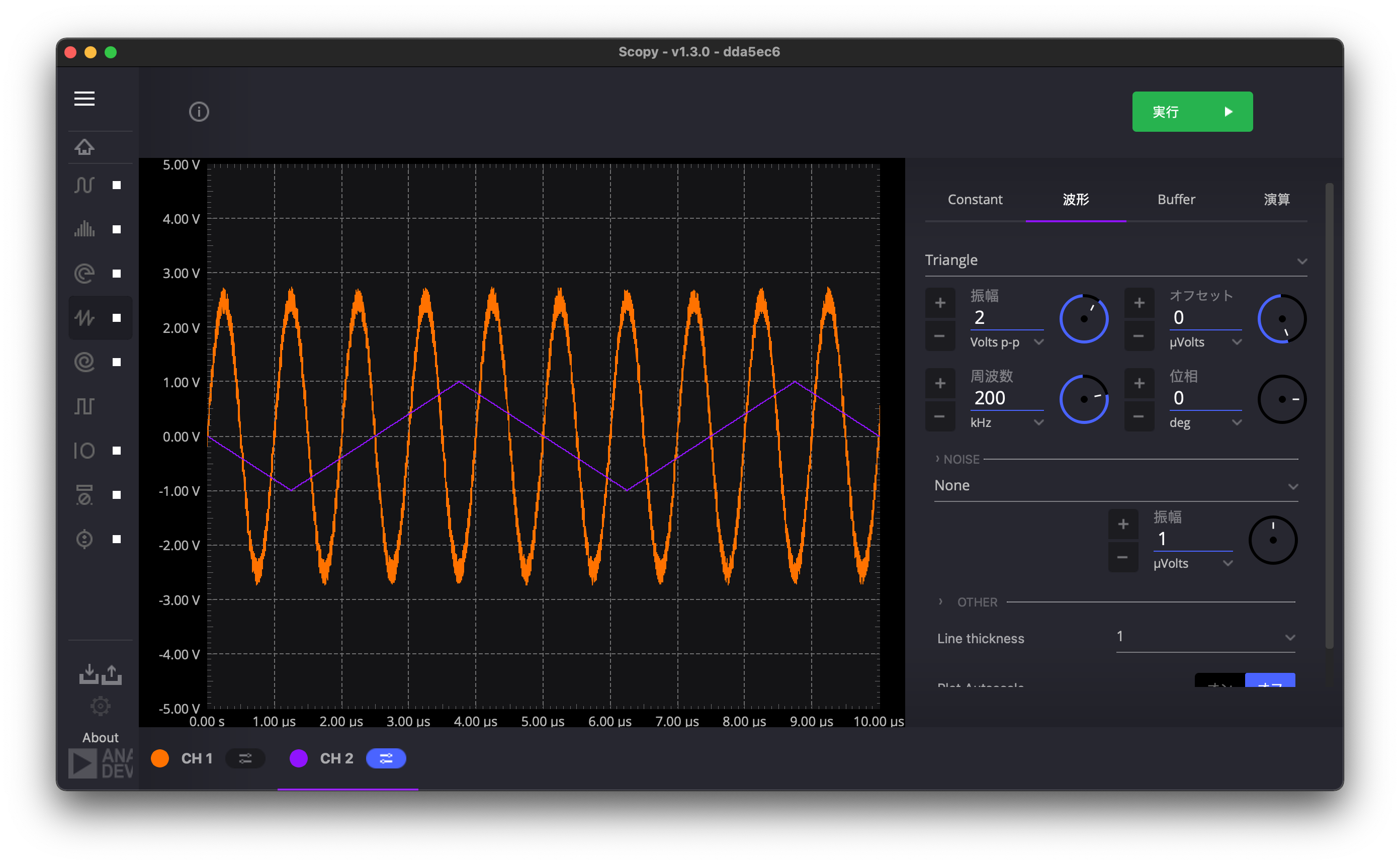

信号発生器機能

信号発生器は、SIN波、矩形波、三角波、直流など様々な信号を発生させることができる便利な機器です。回路の応答を調べるときには、SIN波とか、矩形波を使って、応答を調べたりゲインを調べたりします。また、電圧や周波数など自由に指定することができるので、フィルター回路で狙っている周波数帯の信号を通してみたときに、設計通り動いているかどうかなど調べることができます。

また、OPアンプといったアンプ系で使用した場合、どこまで小さい信号を入れたとしても、設計値通りのゲインが得られているかを確認したりします。発生させられる信号源においては、数式を用いた波形も出力できるようになっています。

おっと、大事なことを書き忘れました。この信号発生器、2系統搭載しています。こんな豊富な機能を2系統も搭載しているとは、なんとも贅沢な仕様です。

ついでに、これらの波形は、CSVで出力でき、WAVフォーマットのファイルを読み込んで流すこともできます。

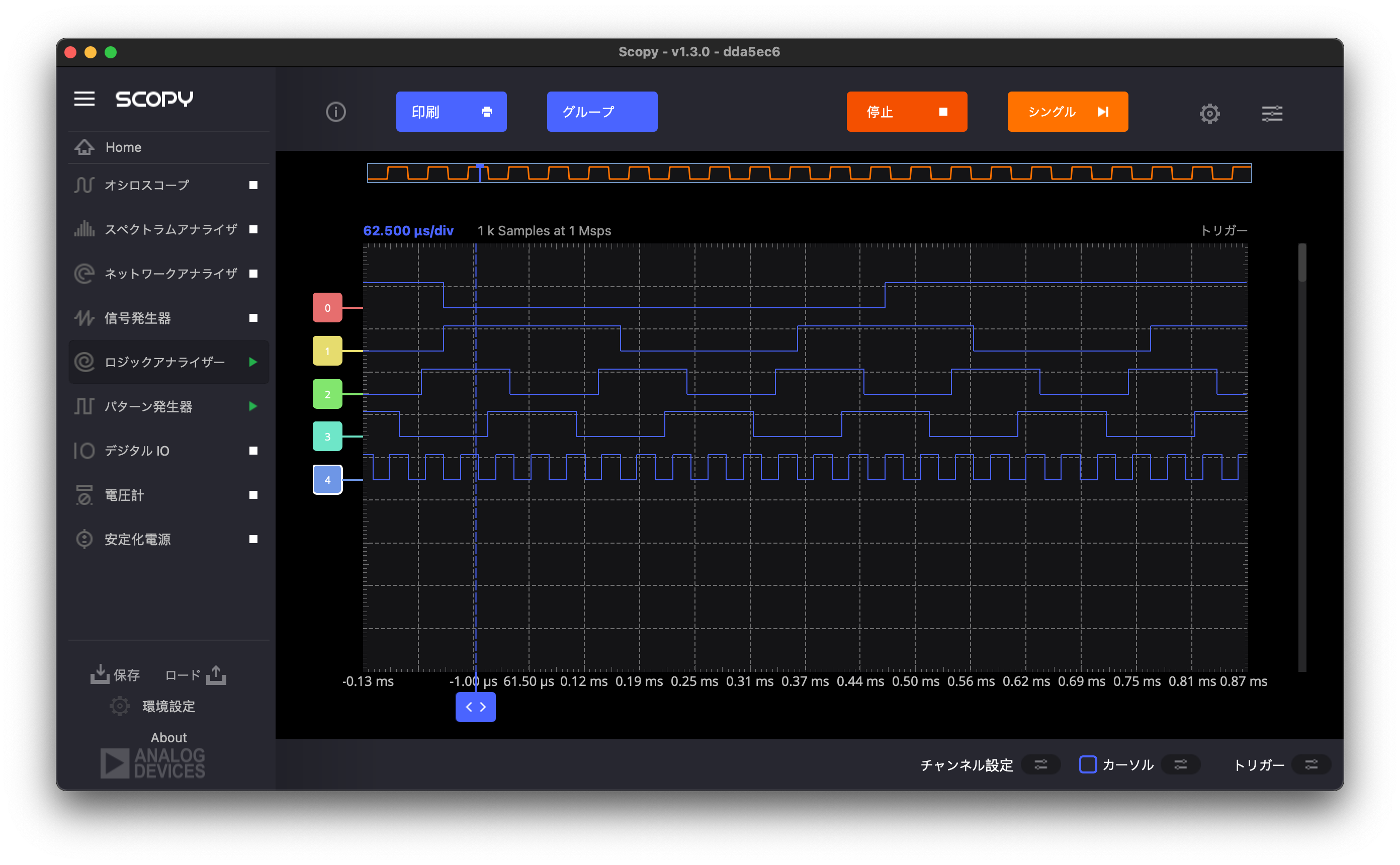

ロジックアナライザ機能

ロジックアナライザ機能は、主に多ビットの信号を1つの画面で時間軸とともに計測できるのがポイントだと思います。当たり前のことを書いておくと、基本的には0か1の信号を検出して、指定された時間軸に沿って波形を表示してくれる機能です。 オシロスコープとの違いは、電圧という計測項目がないということです。知っていれば当たり前なことですが、オシロスコープとの違いがまだわからない場合に、参考にしてください。

そして、このロジックアナライザ機能は、計測する信号を0か1で判定します。以前は、CPUとメモリなどを繋いだ時のバスを計測する時に使用したりしていましたが、最近だとシリアル系のバスを観測する機会が多いのではないでしょうか?

中でも、UART/SPI/I2Cといったシリアルバスと呼ばれる計測に用いられます。

そして、このADALM2000とScopyのロジックアナライザ機能には、このシリアル通信のプロトコルを検出するための仕組みが用意されているということです。

ここ、ほんとすごいです。普通のオシロスコープで解析しようとすると、適切なレンジに入るように調整や長いパケットをデコードしようとした場合、画面に入りきらないかメモリが足りないなど、困ってしまうことがたくさんあります。

ですが、このロジックアナライザ機能を使えば、簡単に使えるようになります。アナログ信号を取り扱うイメージが強いかもしれませんが、ちょっとした電子工作にとって、アナログもデジタルもマルチで活用していただけます。

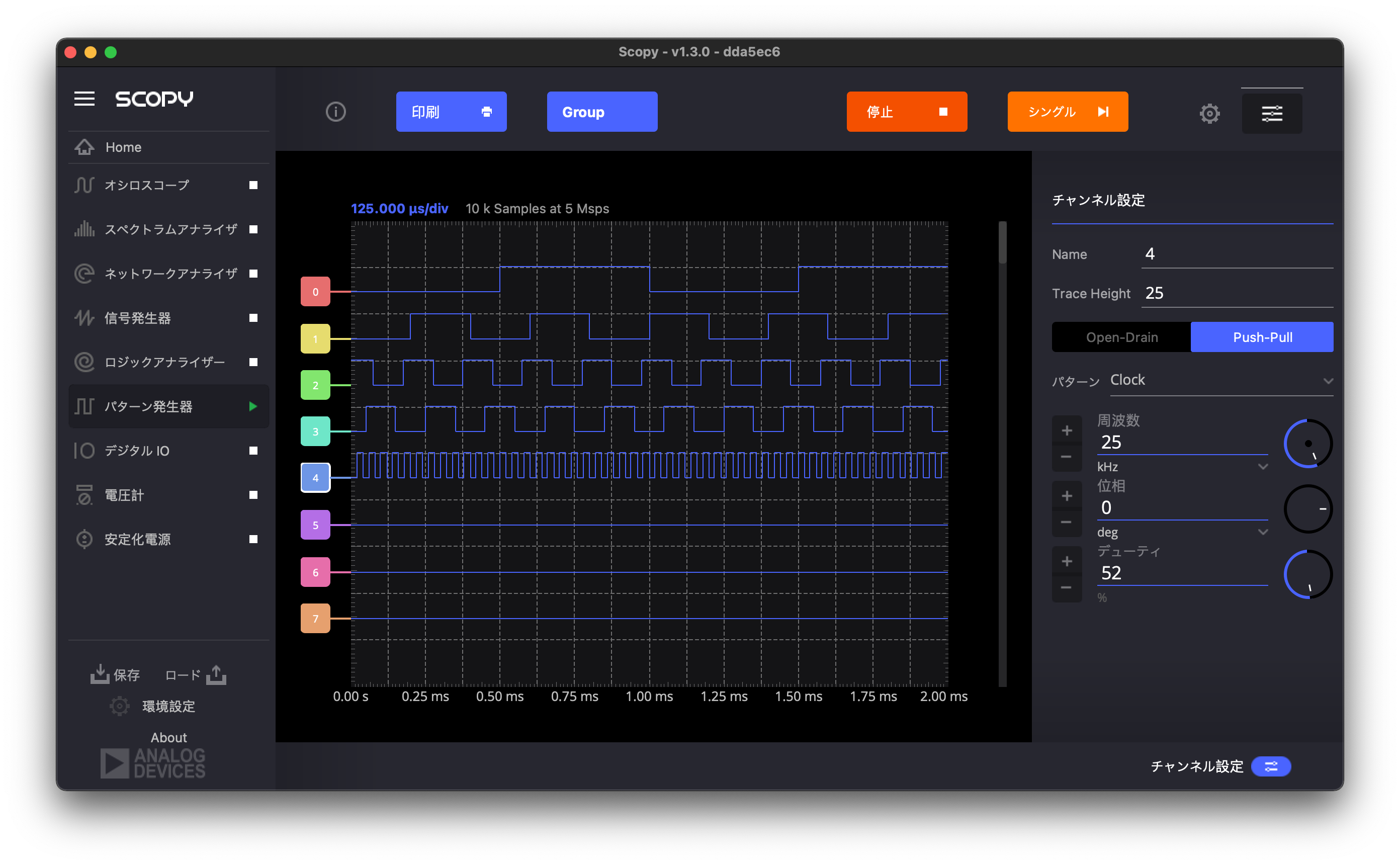

パターン発生器機能

パターン発生器は、ロジック的にパターンを発生させる機能です。

擬似クロックの信号を出したり、Duty比を変えたり、位相を変えたりできることはもちろんですが、シリアル通信系のプロトコルを再現することができます。

UARTはもちろんですが、SPIやI2Cなど最近のセンサーに搭載されているI/Fをマイコンで使用する場合、アドレスの確認やコマンドを送った時、どう返ってくるか調べると思います。多くのソフトウェアエンジニアは、レジスタに値が入っていないとか、全部0になっているといった問題に直面する機会があります。

そんな時、このパターン発生器とロジックアナライザ機能を組み合わせることで、実際にコマンドを返しているのかどうかを確認することができます。

最近は、ソフトウェアを流用する機会も多いと思うので、動いて当たり前かもしれませんが、そういった当たり前を確実に測定する術を身につけることが、一人前のエンジニアの心得だと思います。

ぜひ、パターン発生器を使って、確実なコマンドを送り、無駄のない開発をおこないましょう。

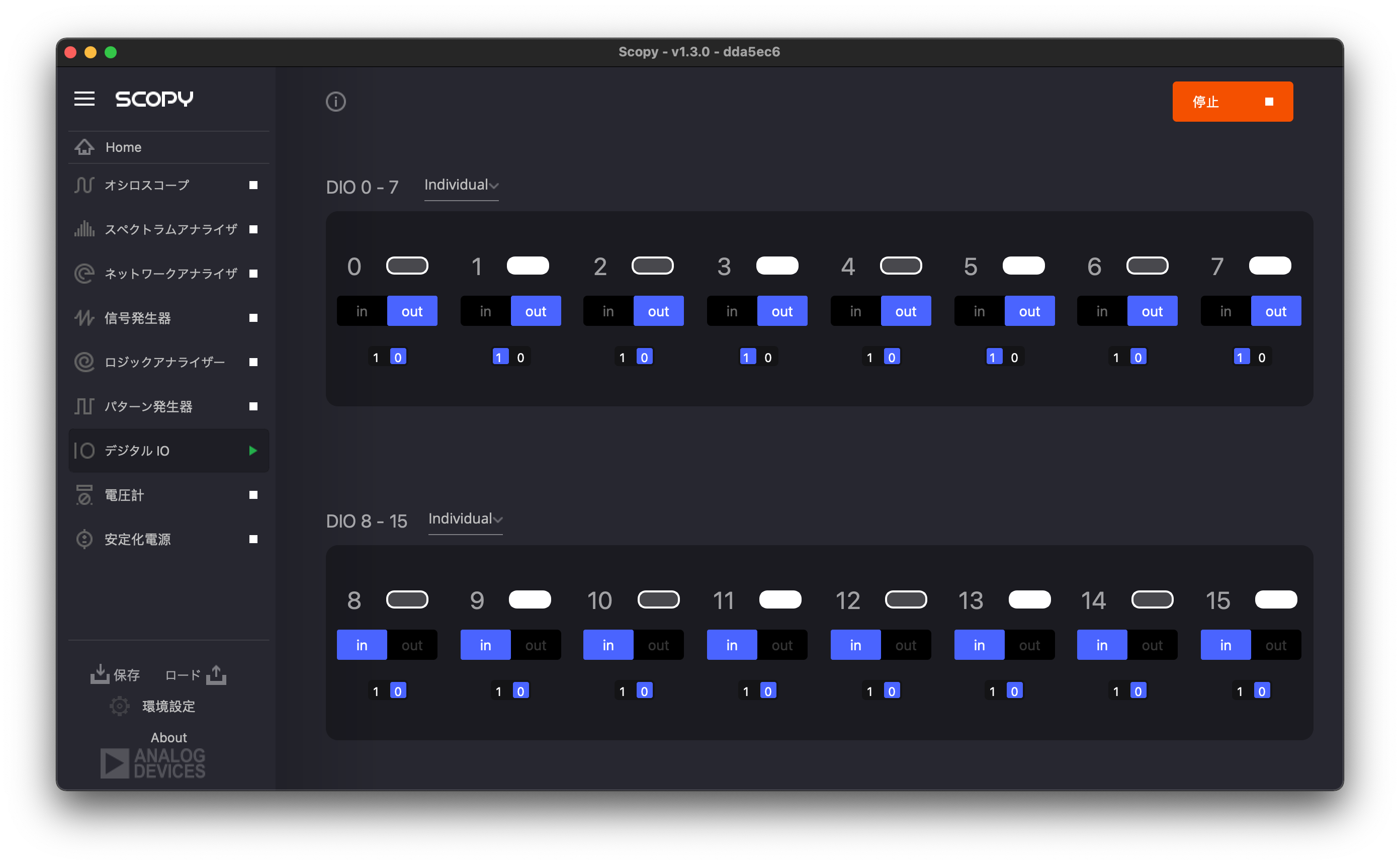

デジタルI/O機能

デジタルI/O機能は、16ビット分のIN/OUTを独立に設定可能です。

パソコンから、16ビット分のデジタルデータを出力する機会はあまりないとは思いますが、マイコンのプログラムやちょっとしたIO機器を操作する際に、GPIOを使用したりします。

例えば、ボタンが押された時のボタンがHighの信号なのか、Lowの信号なのか。Active-LowなのかActive-Highなのかわからなくなることがあっても、デジタルI/O機能を使うことで目視確認ができます。また、実験用の回路で、リレーを操作するといった場合、マイコンから操作してもいいのですが、実験レベルでは、ADALM2000のようなシステムから、信号のLow/Highを入れてあげることで、ロジックの検証をはじめ、後段に適切に振幅を変換した信号を回路に入れてあげることで操作することができます。

また、パターン発生器と併用することも可能で、任意のタイミングでON/OFFするようなシーケンスにも対応します。

開発するときや実験での利用用途が多いですが、ハードウェアの試験の自動化という観点で、ADALM2000とScopyという組み合わせも現場レベルで使える機器として、位置付けられると思います。

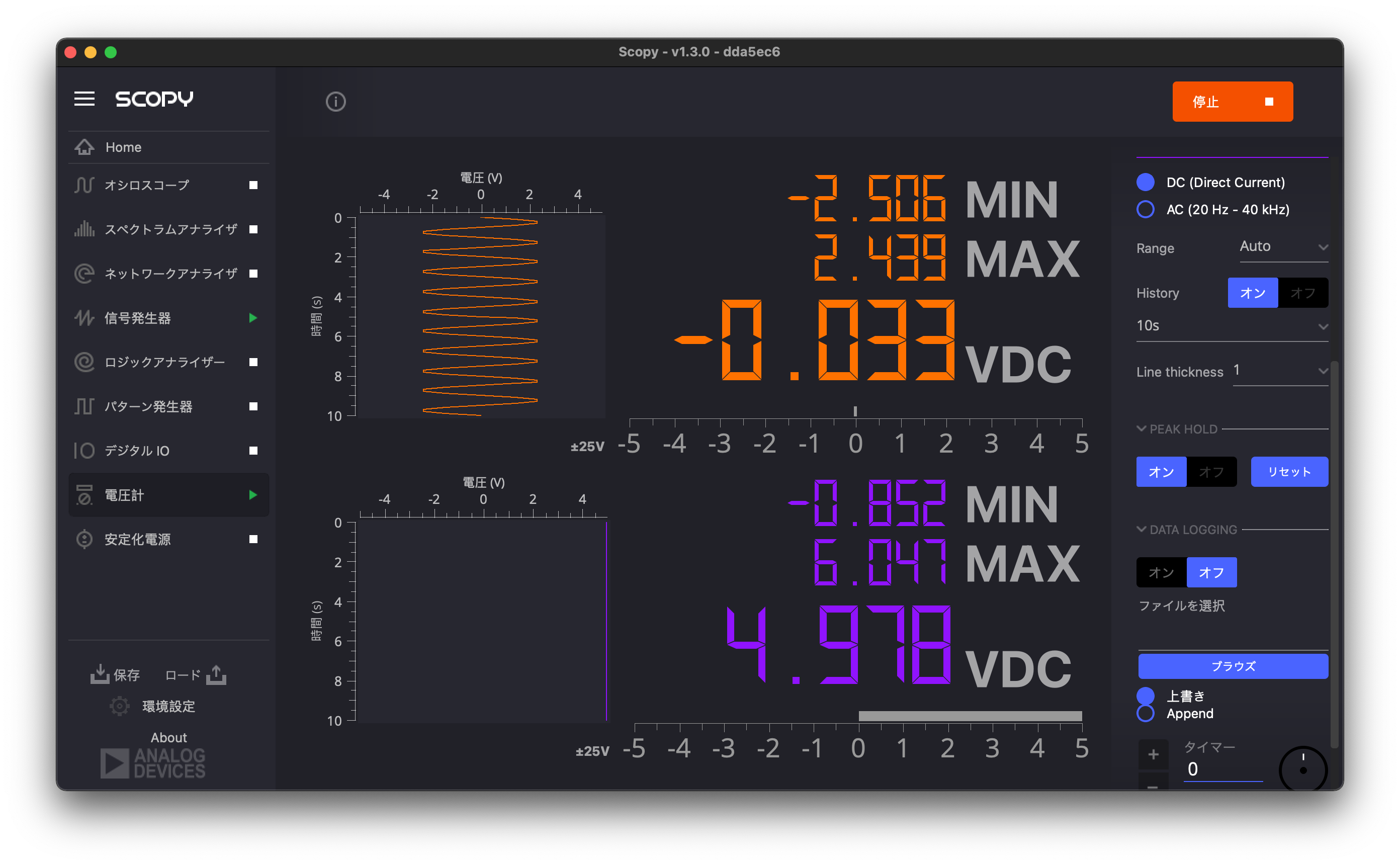

電圧計機能

電圧計機能は、端子間の電圧を測定します。ADALM2000では、1+/1-と2+/2-で2系統の電圧を計測することができます。マルチメーターは、ほとんどのエンジニアは「マイマルチメーター」を持っていたりすると思います。まだ「マイマルチメータ」を持っていなければ、その相棒にADALM2000とScopyを加えてください。電圧計は、DCのみならずACも測定可能です。

注意!ACが計測できるからといって、家庭用コンセントには繋いではいけませんよ。DCもACも25Vまでです。(過去にADALM1000でやってしまったのは、内緒です。)

この電圧計機能の特徴は、波形でログが残るという点でしょう。マルチメータの多くは、その瞬間の値を表示してくれます。計測している対象の電圧がふらついたら、どう読み取りますか?

「ん〜、なんとなくこの辺り!」ってしていませんか?

そんなアバウトな、いや豊富な経験と言い換えた方がいいのかもしれませんが、波形でバッチリ記録されていますので、ふらつき具合も確認できます。

また、計測した電圧のMin/Maxが表示されているので、差がどの程度あるのかも一目瞭然です。

安定化電源機能

安定化電源機能は、±5Vの機能を持っています。トラッキングモードをいうのを使うと、反対の極性が出力されるようになっています。

例えば、5V出力したら、-5Vが出力されます。

トラッキングモードをオフにすると、必ずしも同じ電圧で給電されるわけではなく、自由に決めることがきます。

機能比較

さぁ、これだけ多くの機能を紹介してきたADALM2000とScopyですが、多くの皆さんが比較対象としているのが、Analog Discovery2なのではないでしょうか。

Analog Discovery 2も専用ソフトウェアが付属しております。

Scopyと同様、Windowsはもちろん、Mac OS、Linuxにも対応しております。

これを使うことで、ADALM2000とScopyでできることがカバーできます。

大きな違いというと

- ADC/DACが14ビットで精度が少し高い(AD2)

- DACの出力精度が高い(M2K)

- インピーダンス解析ができる(AD2)

- オプションパーツが用意されている(AD2)

が大きな違いと思われます。似ているようで、似ていない部分もあります。

どちらを導入しようか迷う方は、お値頃なADALM2000から始めてみてもいいのではないでしょうか?

まとめ

電流を計測する。

電流を測定する場合は、測定したい回路にシャント抵抗を入れて計測する方法や、分圧して電流を計測する方法などが考えられます。

インピーダンスを計測してみる。

インピーダンス測定の場合、直接は計ることはできないものの、ネットワークアナライザ機能で取得したデータをCSVで出力して、そのデータからωCと1/ωLが0になるポイントを探すことで、インピーダンスの解析ができると考えています。

今回、触れていませんが、スクリプトにも対応しています。

それと、ScopyはGitHubにソースコードが掲載されています。

この計測どうやっているのだろう?とか疑問に思った際、ソースコードを眺めてみるのも乙なものです。