高性能ボード「DragonBoard」が登場、ユーザー層拡大に向けてハッカソンを開催

まさに世は、「空前の電子工作ブーム」である。その牽引役は、シングル・ボード・コンピュータ(SBC)の「RaspberryPi(ラズベリーパイ)」であることは誰しも認めるところだろう。世界全体での出荷台数は2016年9月に1000万台の大台を突破し、日本国内でRaspberry Pi関連のイベントを開催すれば多くのユーザー/愛好家が参加する。人気はいまだ衰えるところを知らない。

ただし電子工作ブームを引っ張っているのはRaspberryPiだけではない。「Arduino」や「Intel Edison」、「がじぇっとルネサス(GR-SAKURAなど)」なども大いに注目を集めており、たくさんのユーザーを抱えている。こういった選択肢の多さが、空前のブームが到来している理由の1つだろう。

高性能なSBCが新登場

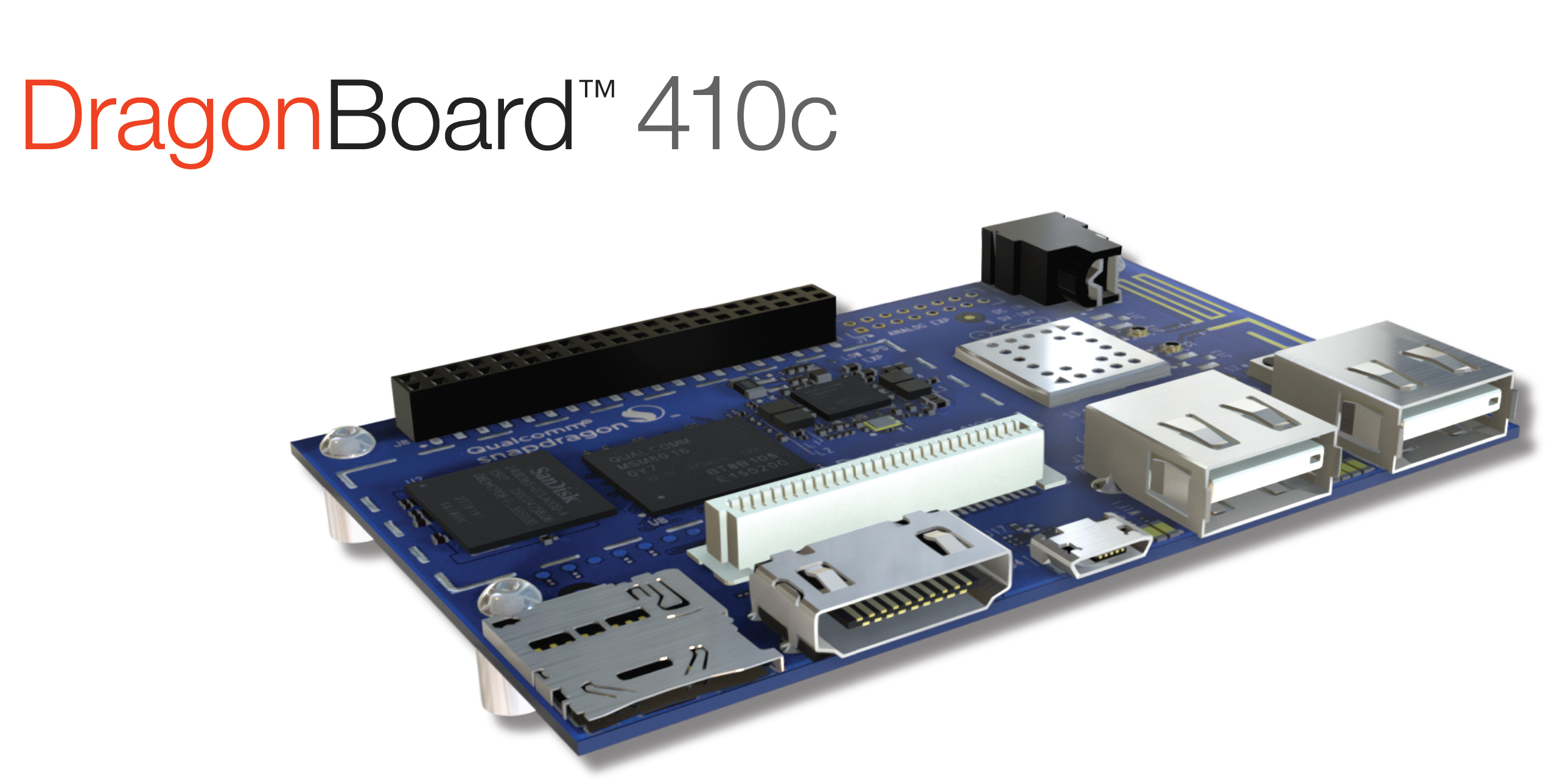

こうしたシングル・ボード・コンピュータ市場に、新しい選択肢が加わった。「DragonBoard 410c」と呼ぶボードである(図1)。2015年11月に日本国内での販売が始まったニューフェイスだ。

ただし電子工作ブームを引っ張っているのはRaspberryPiだけではない。「Arduino」や「Intel Edison」、「がじぇっとルネサス(GR-SAKURAなど)」なども大いに注目を集めており、たくさんのユーザーを抱えている。こういった選択肢の多さが、空前のブームが到来している理由の1つだろう。

特徴は、とにかく高性能な点にある。スマートフォンに採用されていたモバイル・プロセサである米クアルコム社の「Snapdragon™ 410」を搭載。このプロセサは、英ARM社のCPUコア「Cortex-A53」を4個搭載するクアッド構成であり、1.2GHzと高いクロック周波数で動作する。

しかも、グラフィックス・プロセシング・ユニット(GPU)「Adreno 306」の処理能力も高い。最大1300万画素のイメージ・センサーをサポートする画像処理プロセシング(ISP)機能を備えているほか、1080Pに対応したHDビデオのキャプチャ/再生や、さまざまなマルチメディア処理などを実行できる。

通信機能も豊富だ。無線LAN(Wi-Fi)やBluetooth、GPSなどを搭載しているため、スマートフォンと同様に広範なアプリケーションを実現できる可能性を秘めている。

ボードの外形寸法は85mm×54mm×11mmで、クレジットカード大である。ARMコア向けLinuxカーネルなどを開発する非営利組織「Linaro」が策定した「96Boards」仕様に準拠する。OSは、AndroidやLinux、Windows 10 IoT Coreなどを利用できる。

4人の挑戦者が登壇

図2 : 発表会の様子

図3 : 岡田清志郎氏は「おみくじアプリ」を作成

こうした高性能なSBCを使って、どんなアプリを実現できるのか。DragonBoardの販売を手がけているチップワンストップとアロー・ユーイーシー・ジャパンは共同で、DragonBoard 410cを対象にしたハッカソンを開催した。ハッカソンとは、ソフトウエアやハードウエアの開発を競うイベントのことだ。東京の赤坂にある「TechShop Tokyo」において、2016年8月25日にDragonBoard 410cの説明会を、その約2週間後の9月9日に発表会を開いた(図2)。

発表会には、腕に覚えのある挑戦者が4名集まった。製品化されてからまだ1年も経っておらず、サポート情報が豊富とは言い難い環境。しかも開発期間はたった2週間。そうした条件にもかかわらず、その4名は渾身の成果を発表してくれた。

最初に登壇したのは、機械工学を学ぶ大学生である岡田清志郎氏である。「機械とソフトの両方を自由自在に操れるエンジニアになりたい」。そうした思いから今回のハッカソンに参加したという。

「まだ初心者だ」という同氏は、アプリ開発の教科書を参考にしながら「おみくじアプリ」を作成した(図3)。画面をクリックすると、「大吉」や「吉」、「凶」などの運勢が表示される。各表示には、関西出身の同氏ならではの、ユーモアたっぷりなコメントを盛り込むことでオリジナリティを演出した。今回は開発時間が短くて実現できなかったが、箱を上下にシェイクする動きを検出しておみくじを引く仕組みを次回は実装する考えだ。さらに今後は「自宅に居なくても、外出先からエアコンや照明をコントロールするアプリを開発したい」(同氏)と意気込みを見せた。

さまざまなアプリに挑戦

図4 : 河吉成氏はmille-feuilleでの使用も可能にした

図5 : 水野克則氏はUSBを使って音声信号の入出力を実装

図6 : 有山隆史氏がLEDを駆動するハードとアプリを開発

図7 : 中村太郎氏がセンサを活用したVRギアに挑戦

2番目に登壇したのは、河吉成氏である。同氏は、回路図や専用ファームウエアを自動生成するサポート・ツール「mille-feuille(ミルフィーユ)」の著名なエンジニアだ。mille-feuilleはこれまで、「RaspberryPi A+/B+/2」につないで使う必要があったが、今回はDragonBoard 410cでの使用も可能にした(図4)。mille-feuilleを使えば、電子工作のハードルを大幅に下げることが可能だ。例えば、プログラムを作成できるユーザーが、センサーをDragonBoard 410cにつないで何かを制御するアプリケーションを開発する場合、mille-feuilleを使えばハードウエアの知識なしに自動配線を実現できる。その後、専用基板が必要であれば、EAGLE CAD対応のデータを出力できるため、プリント基板メーカーに簡単に試作を依頼できる。同氏は「DragonBoard 410cは小さいので、3Dプリンターで筐体を作って収める用途に最適。コネクタも小さいが使いやすい」と評価した。

3番目に登場した水野克則氏は、無線LANのインフラやサーバーの管理などを担当するエンジニアだ。同氏が挑戦したのは、米Amazon.com社が製品化した人工知能スピーカ「Echo」の機能をDragonBoard 410c上で実現することだ。Echoは音声入力型デバイスだ。例えば、「きょうのニュースを教えて」と問い掛けると、ウェブサイトを検索して、きょうのニュースを音声で知らせてくれる。iPhoneに搭載されている「Siri」や、IBM社が開発した「Watson」に近いものだ。Echoのプログラム・コードはオープン・ソースとして公開されている。これをDragonBoard 410cに移植した。OSは「Debian」である。DragonBoard 410cにはオーディオ出力端子がないため、USBを使って音声信号の入出力を実装した(図5)。しかし残念ながら、今回の成果発表会では正常に動作させられなかった。同氏によると、「USBを利用した音声信号の入出力がうまくいかなかった」という。今後は、トラブル・シューティングに取り組むとともに、音声信号の入出力にBluetoothを利用する開発も進めていきたいとしている。

最後は、「TechoShop Tokyo」で「Arduino」の講師などを務める有山隆史氏が開発成果を発表した。同氏は、「DragonBoard410cの特徴は、GPIO(汎用入出力)がスマートフォンに付いているところ。これを利用すると、結構面白いことが実現できる」という。今回は、7本あるGPIOすべてを使ってLEDを駆動するハードとアプリを開発した(図6)。OSはAndroidである。アプリ開発には、IBM Bluemixのビジュアル・プログラミング・ツール「Node-Red」を利用。このツール上で、駆動するGPIOや、LEDの発光パターンなどを指定できる。ハードは、DragonBoard 410cに搭載されたコネクタの配線を展開するボードを重ねて、そこにLEDを実装した。同氏は。「Androidを詳しくなくても、Node-Redさえ使えれば簡単にプログラムを作れるところ」を今回開発したアプリの特徴に挙げた。

さらに当日ハッカソンの発表会には仕事の都合で参加することは出来なかったが、SNS運営企業で開発を担う中村太郎氏。同氏はDragonBoard410cのグラフィック処理性能の高さに注目、9軸センサと輝度センサを活用したVRギアに挑戦した(図7)。VR空間の作成にはUnrealEngineと呼ばれるゲームエンジンを活用し、VRギアを向けた先の空間映像を見ることができ、空間の中でターゲットを見つけるとアクションを起こすようなゲームコンセプト。また、輝度センサを活用することで周りが暗いとVR内も夜になるような工夫もなされている。筐体なども全てハンドメイドに作成し、完全に手作りのVRギアを作って見せた。同氏は本ボードがOpenGLを使えることからVR環境が動作するだろうということにあたりはついていた、とのことで今回それを具現化した。

将来性は高い

「高性能なことに加えて、無線LANやBluetooth、GPSといった機能が搭載されているところ」。参加した発表者たちは口々に、この点をDragonBoard410cの特徴として挙げた。しかし、デメリットも存在する。それは「未成熟な点」(有山氏)である。アプリ開発に情報は、まだ十分に流通しているとは言い難い状況にある。さらに、サポートを受けられるエンジニア・コミュニティの規模も、RaspberryPiなどに比べればまだまだ小さい。

ただ、DragonBoard410cは国内販売が始まって、まだ1年も経っていないのだ。今後、このボードを使ってアプリを開発するエンジニア/愛好家が増えていけば、こうしたデメリットも徐々に解消されていくだろう。将来性は極めて高いと言えるだろう。

日本独占で好評発売中!

※ DragonBoard™410cは株式会社チップワンストップおよびアロー・エレクトロニクス・ジャパン株式会社が日本国内で独占的に販売する商品です。